進化と遺伝

- 集団遺伝学の発展

-

科学としての進化論は、C.ダーウィンが1859年に種の起源を発表したことから始まりました。ダーウィンは遺伝の原理を知りませんでしたので、自然淘汰の機構について充分説明できず大変悩んだようです。ダーウィンの生存中にG.メンデルは エンドウマメを用いた実験でメンデルの法則を発見し、植物雑種の研究という論文を発表しましたが、生物学の機が熟しておらずあまり注目されませんでした。ダーウィンもメンデルの仕事に注目しませんでした。

1900年にメンデルの法則が再発見されると、自然淘汰の原理をメンデル遺伝学のもとに構築しようという動きがでてきました。こうして始まったのが集団遺伝学です。すなわち生物集団の遺伝的つくりが自然淘汰でどのように変化するのか明らかにしようとしたわけで、1930年代にはその基礎が作られました。集団遺伝学で最も基本となる量は、集団中の遺伝子の割合すなわち遺伝子頻度です。たとえばABO血液型ですと、A遺伝子が30%といった数です。遺伝子頻度が自然淘汰でどのように時間とともに変化するか理論的に明らかにされました。集団遺伝学では数学による解析が用いられ、創始者のR.A.フィッシャー、J.B.S.ホールデンおよびS.ライトは数学を得意とする人達です。この3人の中で、フィッシャーは自然淘汰万能の考えをもっていたのに対し、ライトは偶然の要因も大事であると考え、2人の間の論争は激しいものでした。偶然の要因というのは、次代に子供を残す際、有限個体が偶然に取り出され、それにともなって遺伝子頻度が変化する過程をいいます。フィッシャーは、自然の生物集団はかなり大きいので、このような偶然による変化は無視すべきであると主張しました。ライトは、生物の集団は全体として大きいけれど、地域的にかなり分断されていて、各地域内での偶然による変化が、好ましい遺伝子の組み合わせを作る上で重要であると考えました。ライトの説は遺伝子の組み合わせを重要視することから平衡推移仮説と呼ばれました。そして集団遺伝学の理論はネオダーウィニズムの基盤となりました。 - 中立説

- 1960年代になり遺伝子の直接産物である蛋白質のアミノ酸配列をいくつかの種でくらべることができるようになりました。1965年のE.ズッカーカンドルとL.ポーリングによるヘモグロビンαとチトクロームcの進化についての報告はその後の分子進化の研究に大きな影響を与えました。彼等はこの二つの蛋白質のアミノ酸配列の比較から、どうも進化の速度は一定らしいといういわゆる分子時計に気がつき報告しています。国立遺伝学研究所の木村資生は先に述べたライトの影響を受け、偶然の要因について数学的解析を行っていました。木村は60年代の初めから、集団遺伝学の理論と生化学や分子生物学の発展によってでてきた分子レベルのデータとを、何とかして結びつけたいと考えていました。

当時、放射線生物学の専門家だったH.J.マラーたちが、ヒトの一つの精子当たりのDNA量の測定によって、ゲノム当たりのDNA量を推定していました。一方、有害遺伝子が淘汰によって除去される際生ずる遺伝的荷重についてのホールデンとマラーの計算からは、ヒトのゲノムの中に3万とか5万(現在では7万くらい)といったオーダーの遺伝子しかないといわれていて、それに比べDNA量は多すぎることがわかっていたのです。さらにホールデンは、進化における遺伝子置換による荷重の計算から、有利な遺伝子の置換が300世代に1個くらいだろうといっています。

木村は先のズッカーカンドルとポ―リングの蛋白質のアミノ酸置換の速度からゲノム全体で1年あたりいくつの遺伝子置換があるかを推定しました。その結果遺伝子の置換数がゲノム全体では多すぎる、つまり遺伝的荷重の理論から推定するよりもはるかに多数の置換が“中立的に”おこっているという結果がでてきたのです。それをまとめた“Nature”誌の短い論文で、68年に“中立説”が提唱されたのです。それは、分子レベルでは自然淘汰によくも悪くもない突然変異が偶然に集団の中に広がった結果おこるものがほとんどであり、中立説というのは表現型とは関係ないということを強調したものでした。ところが、集団遺伝とか進化の研究者の何人かはそれを表現型にも当てはめてしまって、いろいろ反論をしてきました。

1970および1980年代はおもに蛋白レベルの研究が進み、各種蛋白質のアミノ酸配列がどのように進化するか、また生物集団内にどのような多型が存在するかが沢山研究されました。分子進化の特徴の一つは先にふれた分子時計です。アミノ酸の置き換えが時間とともにほとんど一定の率で蓄積する、すなわち表現型の進化と無関係であるということは、進化生物学の人達にとって驚くべき事実でした。ヘモグロビンαのアミノ酸配列を各種生物で比べてみますと、表現型が早く変わった種でも、生きた化石といわれるような種でもほとんど同じように変化しているのがわかります。分子時計は自然淘汰説では説明できず、中立説を支持すると考えられました。また生物集団の蛋白多型について電気泳動法を用いた数多くの測定が行われ、多型の適応上の意味すなわち自然淘汰の働きについていろいろ検討されました。しかし蛋白レベルのデータからは、自然淘汰説対中立説論争に決着はつかず、論争は続きました。 - ほぼ中立説

- 一方筆者は1970年始めから、有害と中立の中間クラスのアミノ酸置換が相当あるのではないかと考えてきました。これをほぼ中立説と呼びます。さてほぼ中立なクラスが沢山あるとしますと中立説とどのように違ってくるのでしょうか。完全中立な突然変異が今までの遺伝子を置き換えていく速度は突然変異率に等しく他の要因とは無関係であることがわかっています。しかしほぼ中立なクラスでは、集団の大きさが重要な要因としてかかわってきます。一般に有利な突然変異はまれで多くは有害ですが、集団が大きいとそれだけ淘汰が有効に働いて変異は集団から除かれることが多いのです。集団が小さいと、中立なものの割合がふえて、置換速度が高まるわけです。したがってほぼ中立説では、進化速度と集団の大きさとの間には負の相関が期待されます。そして偶然と自然淘汰との相互作用というとても複雑な問題をはらんでいます。

1980年終わり頃になると遺伝子DNAの塩基配列を決める技術が進歩し、1990年代には遺伝子そのものの配列を比較研究できるようになりました。こうして解像力がますといままで見えなかった変化が見えてきます。たとえばアミノ酸に変化を起こさない同義置換とアミノ酸が変化する非同義置換の比較です。非同義置換は同義置換に比べて効果が大きいと予想されます。実際に遺伝子DNAの塩基配列を比較すると、同義置換の方が非同義置換より速く進化していることがわかってきました。このことは中立説の予測通り、すなわち同義置換は中立でどんどん置換が起こっていますが非同義置換は有害効果をもつものがあり進化が遅くなると考えるわけです。

1990年代には同義置換と非同義置換のパターンについて詳細な研究ができるようになりました。そして簡単な中立モデルには合わないというデータもいろいろ出てきたのです。たとえば同義置換数と非同義置換数の比を種内と近縁種間とで同じかどうか調べることによって自然淘汰の効果を検出しようという試みです。中立説のもとではこの比は種内でも種間でも同じになるはずです。ショウジョウバエなどでこの比に種内と種間で違いのある場合が沢山見つかりました。また哺乳類の遺伝子データの比較解析からは、同義置換率は非同義置換率に比べ世代依存性が強い、すなわち突然変異率を直接反映していることがわかってきました。これらの事実は同義置換が非同義置換に比べ淘汰の効果が弱いが、両者ともに偶然と自然淘汰との両方が働いているとすれば説明できます。遺伝子レベルの進化では偶然と淘汰は切り離せないのです。

このように遺伝子の進化には偶然と淘汰の要因がともに重要であると考えられますが、両者の関係を明らかにするのは容易ではありません。表現型と分子進化とのつながりを明らかにする必要があります。それには遺伝子そのものの進化より、生物の発生とその後の生存に、どの組織で、各々の遺伝子がどれほど、どのように活性化されるか、すなわちエピジェネティックスの進化が重要です。21世紀に入り、遺伝子発現過程に関する分子レベルの研究が大きく発展しました。遺伝子の発現は、転写因子がゲノムの調節領域に結合することによって起こります。しかしゲノムDNAはヒストンタンパク質やRNAなどとともに複雑なクロマチン構造を作っています。

クロマチン構造には、開いた状態と閉じた状態とあって、転写因子は開いた状態でないと結合しません。転写因子が他の多くのタンパク質やRNAと共同で働いてクロマチン構造を開いた状態にするという報告もあります。このクロマチン構造の調節には、とても多くの複雑な分子システムがかかわっていて、まだ未解決の問題がたくさんあります。しかしこのクロマチンレベルの発現調節によって、遺伝子発現が頑健になるということはわかっています。遺伝子の発現に関しては、転写のみでなく翻訳の過程も頑健性に寄与することも、わかってきました。

頑健であるということは、システムが打たれ強い、すなわち突然変異による有害効果が小さくなることを意味します。したがって突然変異の多くは、効果が小さくなって、ほぼ中立になります。こうしてほぼ中立説の適用範囲が広がります。

エピジェネテイックスの中身がわかりつつある現在、ほぼ中立説を通じて、分子進化と表現型進化とのつながりについて、今後の進展が期待されます。

また21世紀はゲノム解析の時代です。ゲノムデータの解析で、大量のデータが比べられるようになると、ほぼ中立説は一般に認められるようになりました。

チンパンジーのゲノムが解析されると、ヒトやマウスのゲノムと比較し、同義置換と非同義置換の進化のパターンが調べられました。進化的にはチンパンジーの集団の方がヒト集団より大きいのですが、同義置換と非同義置換の進化のパターンはほぼ中立説の予測にあっていました。哺乳類のこうした報告がいくつか続きました。哺乳類以外では、生態学的条件とか集団サイズの推定の問題とか、いくつかの困難な課題があり、ほぼ中立予測に関してすっきりしない場合も多いようです。

木村資生と中立説

- 木村資生博士と中立説

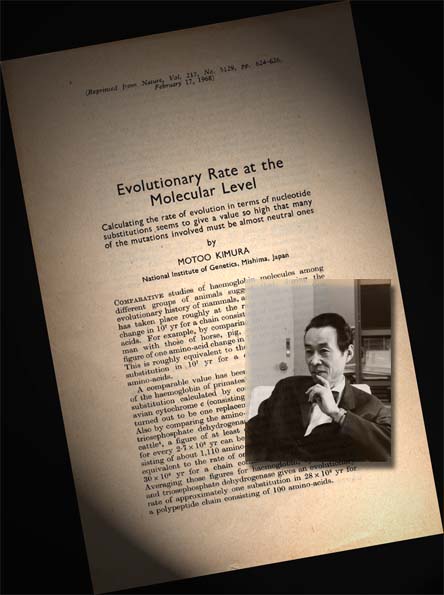

- 木村資生博士と中立説を掲載したNature

“Evolutionary Rate at the Molecular Level” (by Motoo Kimura) Nature,217(5129),624-626,1968

- 中立説の誕生

- 1950年代には、集団の遺伝子頻度の変化を確率過程として扱う高度な数学的理論が存在したが、それを実際の進化と種内変異の問題にあてはめることは分子レベルでの研究が軌道に乗るまでは不可能であった。その理由は、それまでの進化と変異の研究が遺伝子からは遠く離れた表現型(主として目に見える形態)を対象として行われ、問題を遺伝子そのものの内部構造のレベルでとらえることができなかったためである。したがって実際の進化の過程で種内で新しい突然変異遺伝子がどのような速度で置き換えられているものか分からなかった。しかし、このような制約は分子遺伝学の概念と方法が進化や集団遺伝学の研究に1960年の中頃から導入されるに及んで取り除かれた。その結果、二つの面で著しい進歩が行われた。第一は、相同タンパク質、とくにヘモグロビン分子を脊椎動物の間で比べ、これに古生物学の知識を加味し、進化の過程におけるアミノ酸置換速度が推定できるようになったことである。第二の進歩は、電気泳動法を用い集団内での酵素タンパクに関する遺伝的多型を調べることができるようになったことである。これによって、種内で遺伝子レベルでの変異がどのくらい存在するかの信頼できる推定値が初めて得られるようになった。これら分子レベルでの進化と変異に関するデータの出現はこの分野における新しい時代の到来を告げるものであった。まず進化については、当時、アミノ酸配列を比較できたのはヘモグロビンやチトクロムcなど、ほんの少数のタンパク質についてだけであったが、筆者がこれをもとにして、哺乳動物のゲノム(半数染色体組)当たりの変化率に外挿してみると、進化の過程で哺乳動物の種は平均して二年に一個くらいの率で新しい突然変異(DNA塩基の変化)を蓄積してきた(すなわち種内で置き換えてきた)という驚くべき推定値が得られた。次に種内変異については、電気泳動法を用い酵素タンパク質について種内変異を調べた当時のデータはヒトやショウジョウバエの集団では、各個体は1000以上の遺伝子座でヘテロ接合の状態にあると考えられる結果が出てきた。これは以前に考えられていたよりはるかに高い遺伝的変異性である。これらの予想外の結果を集団遺伝学の立場で説明するためには、どうしても自然淘汰に中立な突然変異の偶然的浮動が分子レベルでの進化で主役を演じていると考えざるをえないというのが、1967年になって筆者が達した結論である。この考え(中立説)を秋になって福岡の遺伝談話会などで話したうえ、短報を書き年末近くにイギリスの科学雑誌「ネイチャー」に投稿したところ幸い受理され、1968年の2月に発表された。<略>ここでは簡単に主として歴史的な面にふれるだけにしよう。中立説は決してダーウインの自然淘汰説を否定するものでないが、その頃主流だった進化総合説の考えとは合わないので多くの論争を引き起こした。とくに筆者の論文が、「ネイチャー」誌に発表された翌年、アメリカのキング(J.L.King)とジュークス(T.H.Jukes)が「非ダーウイン進化」と題する論文で分子生物学からの多くの資料に基づき中立説と根本的に同一の説を発表したことは多くの遺伝学者や進化論研究者を刺激し、論争は一層はげしくなった。

- 中立説の展開

このように、筆者にとっては中立説は観察データの分析に基づく理論的必然に迫られて提出したもので、当時の進化総合説に洗脳されていた一人として、感情的には自分の出した中立説がなかなか心からは信じられないところがあった。その頃、集団遺伝学の分野では、中立説を否定したという実験的結果がぞくぞくと発表されるようになったが、あるものは実験が間違いだったり、あるものは不完全で決定打を欠くとか、発表後二、三年の危機が乗り越えられ胸をなでおろしたころも忘れられない。しかし、全体として、中立説を支持すると思われる分子進化のデータが少しずつ増えてきたことに励まされ、中立説を発展させる仕事を太田朋子博士の協力の下に続けることになった。「機能的に重要でない分子(または分子内の重要でない部分)ほど、そうでないものより進化の過程でアミノ酸やDNA塩基の置換が急速に起こり、置換率(進化速度)の最高は突然変異率で決まる」という考えに達したのは1973年頃で、これが伝統的な進化遺伝学から見れば全くの異端的な考えであることは十分承知していた。その後、数年して、クリック(F.Crick)が「ミニ・レボリューション」と呼んだ分子生物学の第二の革命期が到来した。そして、DNAの塩基配列に関するデータが爆発的な勢いで発表されるようになった。その結果、分子進化の研究はタンパク質のアミノ酸配列比較の時代から塩基配列比較の時代に移った感がある。これらの研究から、進化におけるDNA塩基の置き換えでは、タンパク質のアミノ酸に変化を起こさせないものの方が、起こさせるものよりはるかに大きな速度で起こっていることもはっきりした。生物体を作り、生命を維持する上で根本的な役割を果たすのはタンパク質で、その機能は立体構造に依存するが、これは最終的にはアミノ酸配列によって決まることを考えると、DNA塩基の置換のうちでアミノ酸に変化を起こすものは、それを起こさぬものより表現型に対し一般にはずっと大きな影響を与えるはずである。一方、自然淘汰は個体の表現型に働き個体の生存と繁殖によって決まるから、当然アミノ酸に変化を与えないようなDNA塩基の変化は自然淘汰にかかりにくいはずである。しかし、進化の過程ではアミノ酸に変化を起こさせないものの方が、変化を起こさせるものよりはるかに高い率で置換されており、種内に大きな速度で蓄積してきているわけである。

木村資生博士と太田朋子博士写真提供:太田朋子

- 中立説の確立

- 筆者は1977年に、もし、進化速度の上限が突然変異率で決まるという結果が分子進化の研究から将来出れば、それは中立説を支持することになるという主張を発表したが、しばらくして、予想もしなかったところからこれを支持する劇的なデータが出てきた。それはマウスで見い出されたヘモグロビンの偽遺伝子に関するものである。ここで、偽遺伝子(pseudogene)とは、既知の正常遺伝子と塩基配列の上で非常に似ているが、正常遺伝子から重複によって生まれた後、何らかの理由で遺伝子としての機能を失ったもので、「死んだ遺伝子」とよばれることもあるものである。九州大学の宮田隆博士は世界に先がけ、この進化速度の推定に成功した。得られた値はDNAの塩基置換率としては最高と考えられる値であった。偽遺伝子は元来、正常な遺伝子から導かれたもので、何らかの理由で遺伝子としての機能を失ったものである。したがって、これは表現効果がなく、そこでどんな突然変異が起こっても害作用がなく、したがって自然淘汰にかからず(中立となり)、中立説でいう最高速度で進化的変化を行なうと考えれば観察結果は実に自然に理解される。一般論になるが、最近では、相同な塩基配列を比較した時、進化的に変わらぬ部分があると、ここには何か重要な機能があるはずだと予想し、どんどん変わっている部分があれば、ここは機能的にに重要でないと考えるのが常識になっている。しかしこのような考え方が中立説に根ざしていることを知る者はあまりないように思われる。しかし筆者は、中立説に由来するこの考え方が分子進化の研究における常識となったことにひそかな満足を覚えないわけにはいかない。今後に残された大きな問題の一つは、表現型レベルの進化と分子レベルの進化との間にどうしたら橋渡しができるかということである。この方面でも、将来、日本の若い研究者によって世界に誇ることができるような業績が上げられることを望みたい。科学の歴史を見ると、新しい研究分野が開けると、それまでの概念では律し切れない現象が見いだされ、それに対処するための新しい考え方が要求される。生物進化研究の流れの中で、ささやかながら中立説もそういった役割を果たしたものと考えたい。

- 中立説と分子進化速度

4-1:速度の一定性の説明

分子進化には二つの大きな特徴、すなわち年あたりの「速度の一定性」と、変化様式の「保守性」がある。これらの特徴は中立説によってどのように説明されるであろうか。

中立突然変異に対しては「進化速度=突然変異率」という簡単な法則が成り立つ。したがって、進化速度の年あたりの一定性は中立突然変異の出現率が特定の遺伝子(またはそれから作られるタンパク質)について各種の生物の系統で年あたり一定であると仮定して説明される。したがって、中立説が正しければ、分子レベルの突然変異(DNA塩基の変化)、特に中立突然変異の起こる率は環境条件、集団の大きさ、一世代の長さほとんど影響されないはずである。

4-2:単位は世代か物理的時間か

ここですぐ問題になるのは世代との関係である。従来の遺伝子突然変異の研究結果によると、ヒト、マウス、ショウジョウバエといった世代の長さが著しく違う生物の間でも、自然に起こる突然変異の率は、年あたりでなく世代あたりでほぼ同じくらいである。したがって、一世代に要する時間が短い生物と長い生物とでは、物理的時間(年)を単位にして表わした遺伝子突然変異率に大差があってよいはずである。たとえば、マウスとヒトでは世代の長さに少なくとも40倍の開きがあり、もし世代あたりの突然変異率が両者で等しければ、一年あたりの中立突然変異率にもこの程度の開きがあってよいはずである。したがって、年を単位として測ったとき、この両者の共通の祖先からマウスに至る進化の枝ではヒトへの進化の枝より少なくとも40倍の速度でアミノ酸置換が起こっていてよさそうである。しかし、実際にはそうなっておらず、ほぼ同じ速度である(実際のデータから求めたアミノ酸置換率についてみると、マウスの分枝での年当たりの置換率はヒトへのそれよりせいぜい50%高い程度で、差があるとしても比較的わずかである。)

従来の突然変異研究の結果と中立説による説明とがこのように矛盾するように見える事実は、中立説の批判によく用いられてきた。従来の突然変異のデータを見ると、たとえばマウスにおける白子(albino)のそれも共に世代あたり10万分の3程度である。また劣性致死遺伝子の自然突然変異率についても、ヒト、ショウジョウバエ、マウスの三者で世代あたりで表したとき互いに似た程度の推定値が得られている。

一方、物理的時間でいうと、ヒトの一世代はショウジョウバエのそれより大ざっぱに言って1000倍長く、もし自然に起こる劣性致死突然変異が物理的時間に比例して生ずるとしたら、ヒトではショウジョウバエでの突然変異率(v=10-5)の1000倍すなわち、毎代遺伝子あたり1%という異常な高率で起こることになり、これは観察事実に合わない。それだけでなく、仮にこんな高率で劣性致死遺伝子がヒトで毎代起こるとしたら、突然変異の総荷重は莫大なものとなり、種としてのヒトはとても存続できないはずである。

このような考察から言えることは、もし中立説が正しければ、DNA塩基の置換を生ずる分子レベルの突然変異は、従来研究されてきた表現型的にはっきり効果を表わす可視突然変異や致死遺伝子の出現率と違って、ほぼ物理的時間に比例して起こっているはずである。この解釈が正しいかどうかは将来の実験的研究にまたねばならない(筆者としてはぜひ実験家に調べてほしい問題である)。

4-3:突然変異率は生殖細胞の分裂回数に比例

最近になり、一世代に要する時間の短いネズミの類では、一世代が長いヒトに比べDNAレベルの進化速度が2倍~3倍程度高いという推定値が得られるようになった。もし中立説が正しければ、ネズミ類では時間当たりの分子レベルのDNA塩基突然変異率はヒトの2,3倍ということになる。これは、とりもなおさず、少しだが「世代効果」が存在することを意味する。

これに関連し考えられることは、このような分子レベルの突然変異の主原因は生殖細胞の形成に導く生殖系列での(germline)での細胞分裂におけるDNA複製の誤りではないかということである。もしそうなら、このような突然変異率は単位時間(年)あたりの、生殖細胞を生ずる分裂の回数に比例し、ヒトとネズミの間に大差がなく、世代の長さとは直接比例しなくても不都合はないことになる。最近、九州大学の宮田隆博士とその共同研究者は、この考えに基づき、ヒトやネズミ類を含む数種の生物の系統について、常染色体上の遺伝子にくらべ性染色体(XおよびY染色体)上の遺伝子の進化における同義的塩基置換率に差があるかどうか、またあるとしたら、その差は雌雄の生殖細胞の分裂回数の違いから予測されたところと一致するかどうかを調べ、ほぼ予想通りの結果を得た。

とくに興味のあるのは、ヒトのアルギニノコハク酸合成酵素(ASと省略)の遺伝子に関連した進化速度である。この遺伝子には逆転写で作られたいくつかの偽遺伝子(作用のない「死んだ遺伝子」)があり、そのうちの一つはY染色体上に位置し(仮にこれをψ-Yと呼ぶ)、もう一つは第七番の常染色体上に位置する(仮にこれをψ-7と表す)。この両者はヒトに至る進化の遠い過去に祖先のAS偽遺伝子(仮にψ-aと表す)から共に由来したものである。一方、正常なAS遺伝子は第九番の染色体にあり、これとψ-Y、ψ-7の三者の間の塩基配列の比較から、Y染色体における進化(ψ-a -› ψ-Y)の過程におけるDNA塩基置換率は常染色体における(ψ-a -› ψ-Y)の置換率の約2.2倍であるという結果が得られた。

言うまでもなく、Y染色体は雄だけを通して伝えられる。一方、常染色体は平均して2回に1回の割で雄を通して伝えられる。生殖細胞の分裂回数が雄の方が雌よりはるかに多いことを考えると、DNA複製の誤りによる突然変異も雄の生殖細胞ではるかに多く起こると予想される。したがって、雄だけを通って伝わるY染色体上の遺伝子は2回に1回しか雄を通らぬ常染色体遺伝子の2倍くらいの分子レベルの突然変異率をもち、もし、中立説が正しければ2倍くらいの進化速度を示すはずで、上記の観察結果と一致する。進化におけるDNA塩基置換率が突然変異率に直接比例するという中立説の考えは、次第に多くの実例により支持されるようになってきた。

4-4:自然淘汰による説明は困難

これに対し、分子進化速度の年あたりの一定性をダーウイン流の自然淘汰で説明しようとすると、式k=4Nesv(k:置換率、Ne:集団の有効な大きさ、s:淘汰係数、v:突然変異率)の右辺にある積Nesvを世代の長さ(g年)で割り、一年あたりで表したNesv/gが各種の生物の系統で一定に保たれることを仮定しなければならない。突然変異の自然淘汰に対する有利さは、種の置かれた環境に大いに依存するはずで、なぜ表現型進化の速度が非常に異なる生物の間でも、分子レベルではNesv/gの値がほぼ同一に保たれるのか理解しにくい。とくに一定な環境が長く続けば、その環境に対して有利な遺伝子構成が次第に実現されてゆくので(適応の度合いが高まるので)、新たな突然変異によって既存の対立遺伝子より自然淘汰にさらに有利な突然変異の生ずる可能性は時間とともに次第に減少してゆくのが当然であると思われる。また、集団の大きさ(Ne)が各種の生物で違うのになぜその影響が出ないのかも不思議である。この点、中立説による説明は簡単明瞭である。

4-5:世代あたりで一定の突然変異

ところで、従来研究されてきたような、表現型レベルで検出される可視突然変異や劣性致死突然変異については、出現率が異なった生物の間で、年あたりでなく、世代あたりでほぼ一定であるという観察事実はどのように理解したらよいであろうか。

この種の突然変異については、動く遺伝因子の遺伝子座内挿入が重要な原因である可能性が大きい。おそらく、この方の出現率は分子レベルの塩基の変化とは異なった法則に従うのであろう(これも今後に残された重要な研究課題である)。

4-6:保守性の説明

次に分子進化の第二の特徴である、変化の「保守性」は中立説でどのように説明されるであろうか。これを見るためには、中立突然変異について成り立つ式k=vを、k=f0vtの形に書き直してみると便利である。ここにvtは総突然変異率で、そのうちのf0の割合のものが淘汰に中立で、残りの1-f0の割合のものは有害で分子進化には寄与しないと仮定する。すなわち、f0vtは中立突然変異率を表すわけである。

ここで注意しておきたい点が2つある。第一は、中立説がすべての突然変異が淘汰に対し中立であることを主張しているわけでないことである。中立以外に有害な突然変異の出現も中立説にとって重要な前提である。第二は、ダーウイン流の淘汰に有利な突然変異についてで、このようなものの存在を決して否定するわけではないが、中立説では、有利な突然変異はごくまれにしか起こらないので、通常の分子進化速度を扱うには無視してもさしつかえないと仮定する。したがって、中立説では突然変異を淘汰に中立な(すなわち、有利でも不利でもない)突然変異と、淘汰に不利な(有害な)突然変異の二種類に分けて考える。もちろん、中立突然変異と言っても絶対に淘汰にかからぬというわけではなく、その淘汰係数をsとしたとき、sの絶対値が1/(2Ne)よりかなり小さいような、ほんのわずかしか淘汰にかからぬものであれば、これを「中立」とみなしてさしつかえない。その理由は、このような突然変異の集団内行動は純粋に中立なものと本質的に差がなく、その運命はほとんど偶然的浮動によって決まるからである。

さて、分子進化の保守性の説明であるが、これは次のように考えればよい。中立説では中立と有害の二種の突然変異しか仮定しないので、中立なものは「有害でない」ものと考えれば、分子として機能的に重要なものほど「制約」が大きく、そこに突然変異が起きたときに有害になりやすい。したがって、重要なものほど突然変異のうちで中立なものの割合f0は減ってくる。

ここで注意しておきたいことは、中立突然変異遺伝子というのは既存の遺伝子と機能的に同等なもののことで、その変化が生存や繁殖の上で差がないものを指すということである。これは決して、機能のない分子の変化について言うだけでなく、機能的に重要なものでも、既存のものと立派に代替できる変化なら中立と言えるわけである。ちょうど、人間の社会でも、重要な職種ほど代替の人を捜すのが困難になるように、重要な分子ほど同等に代替できる突然変異の数は減ると見るのは自然であろう。

逆に機能的に重要度の低い分子では、突然変異を起こしても個体の生存繁殖のための機能がそこなわれる率が低く、f0は大きいと考えられる。ここで、f0は率(割合)なので、決して1を越えることはなく(f0‹=1)、したがって、もし中立説が正しければ、進化速度には総突然変異率で決まる上限が存在し、k‹=vtという関係が成り立つはずである。この式から分かるように、全く制約のない状態では、f0=1で、進化速度は総突然変異率に等しくなるはずである。すでに述べた同義的な(アミノ酸に変化を起こさぬ)塩基置換はまだf0=1に達していないが、それにかなり近いと見てよいと思われる。

4-7:偽遺伝子の進化速度

これに関連し、最も興味のあるのは、偽遺伝子の進化速度である。繰り返しになるが、偽遺伝子というのは、DNA塩基配列の上で正常な遺伝子と相同であることが明らかであるにもかかわらず、いろいろな理由から遺伝子としての機能を失ったと考えられるもので、「死んだ遺伝子」とも呼ばれる。ヘモグロビン遺伝子について数年前にマウスで見つかったのが始まりで、その後いろいろな例が見つかってきた。

ヘモグロビンの偽遺伝子の進化速度の研究から、これらの遺伝子は機能を失ったあとは塩基置換の進化速度が異常に高くなり、ヘモグロビン遺伝子における同義的置換を上まわる、ほとんど2倍近くの速度を示すことが明らかになってきた。しかも、速度の上昇はコドンの1番目と2番目の場所(座位)でとくに著しく、3番目の場所ではもともと高いので、それほど変化がない。このことは、偽遺伝子は表現作用がなく、そこでどんな突然変異が起こっても自然淘汰には無関係で、すべて淘汰には中立となり、k=vtの最高速度で進化を行っていると考えれば容易に理解される。

筆者は1977年に、もし式k‹=vtの関係が実際のデータから示されれば、それは中立説を支持するものとなろうと述べたが、この主張の正しさはその後思いもよらぬ偽遺伝子の発見と、その異常に高い進化速度によって裏付けられるようになったのは幸いであった。自然淘汰にかかりにくいと思われるものほど分子レベルでは進化速度が大きいという観察事実は中立説以外では説明できそうにない。